災害時はトラブルが多発し、救助が必要になっても携帯電話から119番などの緊急通報ができないことがある。その場合もあきらめずほかの方法を試そう。Twitterや災害用公衆無線LANサービス「00000JAPAN」が利用できる可能性がある。

119番できない場合とは

地震や豪雨など大規模災害発生時に頼りにしたいのが110番、119番といった緊急通報。携帯電話会社では緊急通報を優先してつなぐため、一般の通話が安否確認などで混み合い、通信規制がかかっていても消防や警察には連絡できる可能性がある。

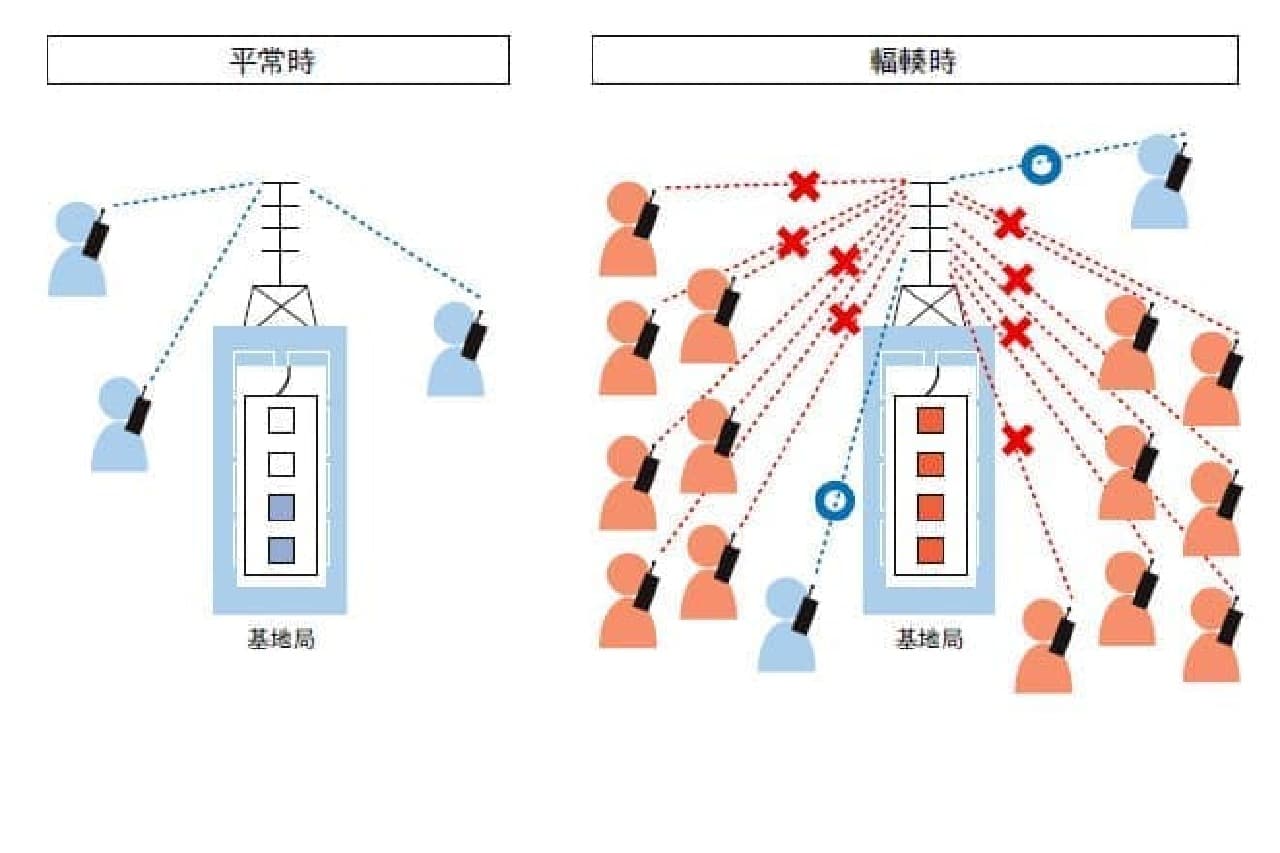

しかし100%確実ではない。災害の影響があまりに大きければ、緊急通報ができない恐れもある。どんな状況が考えられるだろうか。NTTドコモに問い合わせたところ、例として「サービスダウン」と「輻輳(ふくそう)」を挙げた。

(1)「サービスダウン」

まず災害によって基地局など携帯電話会社の設備が深刻な打撃をこうむり、サービスダウンが起きると、いわゆる「圏外」の状態になり、通話とデータ通信の両方が一時使えなくなる。(2)「輻輳(混雑)」

また携帯電話会社は110番、119番などの緊急通報は通信規制の影響を受けないよう設定しているが、警察、消防など通話を受ける側の混雑の恐れもあり、常に「絶対」に影響を受けない訳ではない。ただし通話ができなくても、データ通信は利用できる場合がある。ちまたでは「SNSやメールなどが使えさえすれば、通話規制がかかっていても119番、110番はかかるハズ」といったウワサも出回っているが、現実には必ずしもそううまくいくとは限らない。

(3)「050番号」

さらにドコモとは別に総務省にも尋ねたところ、MVNO(いわゆる格安携帯)の一部でも緊急通報ができないことがあると説明があった。MVNOにはデータ通信のみのプランを用意し、別途「050番号」の音声通話ができるアプリケーションを組み合わせているところがあり、110番、119番につながらない場合がある。ちなみに050番号の通話アプリ大手であるNTTコミュニケーションズによると当面、緊急通報への対応予定はなく、公式サイトなどで注意を呼びかけているそう。

固定電話・ネット、公衆電話を試す

では携帯電話から緊急通報ができなかったら、どうすればよいのかを考えてみよう。

家庭に固定電話や光回線などのブロードバンドがあれば、そちらを試せる。携帯電話とは別系統になっている。また外出先なら公衆電話を探すのもよい。手持ちの硬貨などがなくても実は無料で緊急通報ができる。

ただ最近では家庭に固定電話などを引かない人も少なくないし、公衆電話の台数は年々減少を続けている。身の周りになければ、やはり手持ちの携帯電話を生かす方法を考えよう。

伝言板やTwitterを試す

まず(2)の輻輳の場合、データ通信は利用できる可能性があるので、携帯電話会社の「災害用伝言版」や「災害用音声お届けサービス」で、離れたところにいる家族に連絡をとり、状況を伝えれば、自分の代わりに緊急通報をしてもらえるかもしれない。あらかじめ各社の災害対策アプリを入れておいてもよいだろう。

またもし(3)のようにデータ専用プランや050番号の通話アプリを利用している場合、あるいは家族もすぐ緊急通報ができないのであれば、Twitterを使う手もある。やり方は次の通り。

・具体的に状況(例:場所、氏名、人数、状態、要請内容等)を投稿

・できればハッシュタグとしてシャープ記号(#)つきの救助 をつける

・位置情報をつけるとより正確な通報が可能

7月に起きた九州北部豪雨では、実際にTwitterが活躍し、報道によってあらためて注目を浴びた。

「00000JAPAN」を活用

さらに(1)のサービスダウンが起きていても、災害時の公衆無線LANサービス(公衆Wi-Fi)「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」に接続できれば、Twitterや伝言板を通じて救助を求められる。

日本中でさまざまな企業が設置している公衆Wi-Fiを災害時に無料で共通利用できる仕組みで、いずれかの設備に被害が出ても、別の設備が無事であれば使えるのが強みだ。iPhoneやAndroidスマートフォンのWi-Fi設定から、SSID「00000JAPAN」を探せばよい。

ただし00000JAPANは非常事態にすばやく接続できるようにするため、通常の認証手順を省くなどしており、被災地でサイバー犯罪者が活動を始めれば、情報の盗み見などセキュリティ上のリスクが生まれる。あくまでも応急の手段だという点を忘れないようにしたい。

ハッシュタグを乱用しない

00000JAPANなどと組み合わせることで、119番につながらない際の救助要請手段になるTwitter。しかし誰でも自由に発言できる場でもあるだけに配慮も必要だ。例えば直接関係ない話題で、むやみに救助のハッシュタグを使わない工夫も大切だろう。

Twitterで災害をめぐる議論が盛り上がったからといって救助のハッシュタグをつけた意見を連発したり、見出しに救助のハッシュタグがついたまとめ記事などを拡散したりするのは考えもの。

また救助を求める投稿を見かけたら、とっさにRT(リツイート、共有)で拡散せず、できるだけ本人と連絡をとって、必要に応じて代わりに緊急通報するなど、Twitterの用意しているガイドに従って、適切な行動をとるのが望ましい。