ウイルスなどマルウエア(悪意あるソフトウエア)の感染経路と言えば、メールが中心だったが、最近は家族や友達からのFacebookメッセージにも注意が必要だ。油断をしないよう、大手セキュリティ企業のトレンドマイクロが呼びかけている。

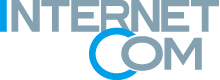

トレンドマイクロが例として挙げるのは、8月に日本で見つかったFacebookの迷惑メッセージだ。

こうした迷惑メッセージは家族や友達などが意図せず送り主になってしまうことが多いため、つい内容を信じてしまう恐れが高くなる。

今回の例では、動画を含むURLを教えてくれるように見えるが、日本語圏でのやりとりなのになぜか英語を使っているのが特徴。

くだんのURLは「bitly.com」で始まっているが、長くてあつかいづらいURLを短縮するツールを使った結果で、タップすると別のURLを開くようになっている。URLを短縮するツールはbitly.comをはじめ「goo.gl」や「kuku.lu」「x.co」などが普及しており、便利な一方、不審なURLをごまかすためサイバー犯罪者が悪用する場合もある。

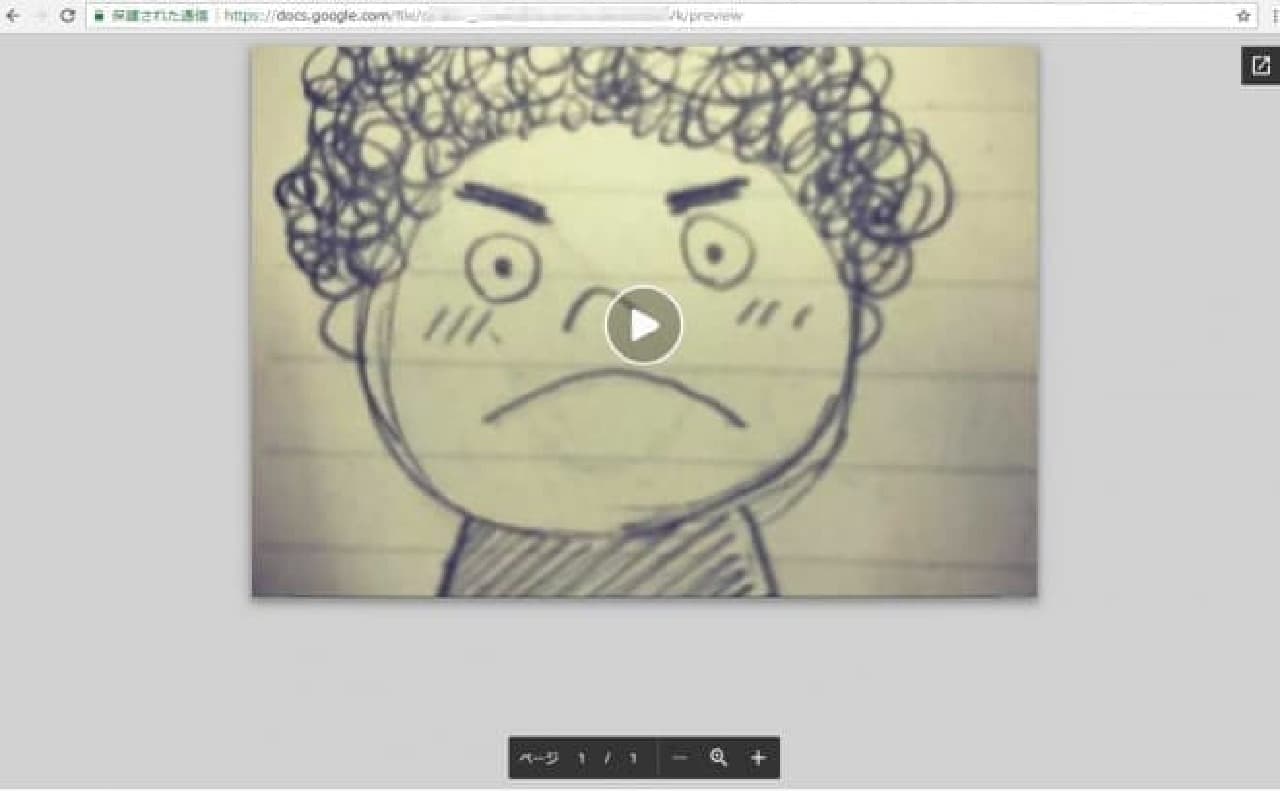

さてURLを開くと、写真や文書を手軽に共有できるツール「Googleドライブ」があらわれ、動画を偽装したPDFを表示する。

PDFからはさらにYouTubeを装った偽のWebサイトが開くようになっており、そこではWebブラウザー「Chrome」の拡張機能を導入するよう求めてくる。言うなりに拡張機能を追加すると、今度はFacebookのログイン画面が出てくる。

ログインすると、とたんに意図せず家族や友達に迷惑メッセージを送り、拡散に手を貸すかたちになってしまう。

問題のChrome拡張機能は目下、迷惑メッセージをばらまく働きしかしていないが、サイバー犯罪者がその気になれば、遠隔操作によってほかの不正な活動をさせる恐れもある。

Facebookはすでに一定の対策をとっており、2回目以降にFacebookを開くと問題の拡張機能の削除を求め、ログインを拒否する。そのため何度も繰り返し迷惑メッセージを送ってしまうことにはならない。

またChromeの開発元であるGoogleは、サイバー犯罪者が問題の拡張機能を公開しているのを見つけ次第、誰も導入できないよう措置をとっているが、相手は変名でそれをかいくぐって再び配布するといういたちごっこになっている。

トレンドマイクロでは、被害にあわないための自衛策として、FacebookでURLつきのメッセージを受け取った場合に、安易に開かないよう呼びかけ、送り主に確認をとるよううながしている。確認によって家族や友達に、マルウエアに感染している恐れがあると気づかせる効果もある。

もし、メッセージ記載のURLを開いた場合は、実際に画面にあらわれたURLが怪しいものではないか、確認するのが大切。特にログイン画面などでは確認が必須だ。

さらにChromeに拡張機能を追加するよう要求があったり、PCにソフトウエアのインストールするよう指示があった場合は安易に許可せず、内容を確認すべきだ。

もちろんトレンドマイクロは、自社で開発している、不正なWebサイトを遮断できるセキュリティ製品の導入も勧めている。