誰でも自由に書いた作品を投稿し、人気が出れば書籍として出版もしてもらえる小説投稿サイトが花盛りだ。いったいどれだけ数があるのか。自らも小説投稿サイトを運営するエブリスタが、ライバルの動向も含めたまとめを公開した。

■近年の小説投稿サイトの流れ

エブリスタによると2000年代初頭のケータイ小説ブームと前後して、アマチュア作家がインターネット上で自由に作品を公開できるWebサイトがいくつも誕生。その後作品が出版社の目にとまり、書籍、アニメなどにもなるヒット作が次々と生まれた。

小説投稿サイトは、作品の連載中に読者から作者へ感想が届き、それに対して作家がその後の展開を変えるなど双方向性が魅力。

出版社などにとっては、新しい才能の発掘の場になるとともに、すでに人気がある作品を書籍化することで、初めからある程度の部数を見込める利点がある。

■5つの注目サイト

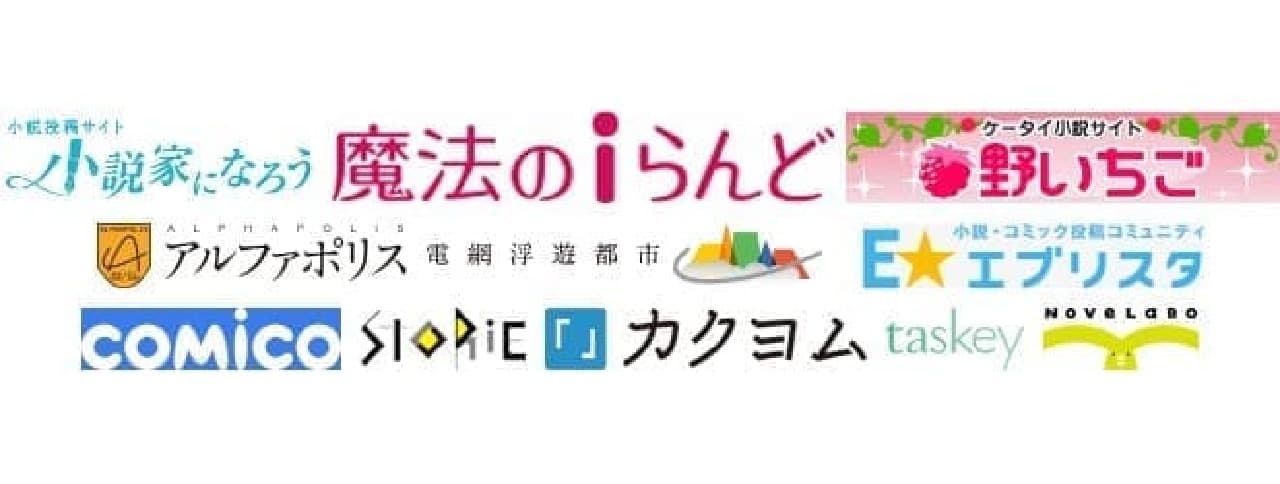

まとめでは、5つの注目サイトを挙げている。「小説家になろう」「魔法のiらんど」「野いちご」「アルファポリス」そしてもちろん「E★エブリスタ」もちゃっかり入っている。

それぞれについて代表作と、サイトの特徴も解説しており、なかなか面白い。

■小説家になろう

小説家になろうは、2004年に設立。ヒナプロジェクトが運営する。

代表作は次の通り。

「ログ・ホライズン」

「魔法科高校の劣等生」

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」

「オーバーロード」

「君の膵臓をたべたい」

特徴は「ファンタジー系のライトノベル作品が圧倒的に多く、“なろう系” と呼ばれるジャンルを確立した。ベストセラーとなった恋愛小説『 君の膵臓を食べたい』 (住野よる著)もこのサイトから生まれた」だそう。

■魔法のiらんど

代表作は次の通り。

「恋空」

「携帯彼氏」

「赤い糸」

特徴は「ケータイ小説というジャンルを確立した『恋空』 や『赤い糸』を生み出したサイト。恋愛系の作品が中心」。結構あっさりした評価だ。

■野いちご

野いちごは2007年に設立。スターツ出版が運営する。

代表作は次の通り。

「天使がくれたもの」

「クリアネス」

「櫻の園」

特徴は「ケータイ小説の書籍化を手掛けてきたスターツ出版が2007年に開始。作家デビューの登竜門として、毎日新聞社との共催により『日本ケータイ小説大賞』も毎年開催している」だそう。

■アルファポリス

アルファポリスは2000年に設立。サイトと同名のアルファポリスという会社が運営する。

代表作は次の通り。

「Separation」

「レイン」

「虹色ほたる」

「ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」

特徴は「オリジナルのWebコンテンツ(小説・漫画・ブログ等)を登録・投稿し、紹介することができるポータルサイト『アルファポリス』上での人気作品を、自社で編集・出版することにをメインに事業を展開」とのこと。

■E★エブリスタ

E★エブリスタは2010年に設立。運営会社のエブリスタはDeNAとNTTドコモの合弁会社。

代表作は次の通り。

「王様ゲーム」

「奴隷区」

「通学シリーズ」

「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」

特徴は「作品総数200万点以上。小説以外にも漫画、エッセイなども投稿可能。出版社との共催による投稿イベントも開催。作家・石田衣良氏による小説スクールなどプロ作家育成も行っている」という。

■注目の新興サイト

さらに、2015~2016年にかけ立ち上がりつつある注目の新興サイトについても紹介している。

NHN comico「comicoノベル」

ディスカヴァー・トゥエンティワンの「ノベラボ」

インデックスの「STORIE(ストリエ)」

KADOKAWA、はてなの「カクヨム」

Taskeyの「taskey」

「comicoノベル」は登場人物の台詞を吹き出し形式で表現するなど、LINEを連想させるデザインが特徴。「taskey」は作者、読者による翻訳機能があり、「STORIE」は投稿されたイラストと文章を組み合わせるなど、それぞれ持ち味を出している。

特にKADOKAWAとはてなが手掛ける「カクヨム」について、独自作品はもちろん「涼宮ハルヒの憂鬱」などKADOKAWAが著作権を持つ人気作品の2次創作が投稿できる点が注目だという。

■国内だけで100以上ある小説投稿サイト

こうしたエブリスタのまとめを読んで「あのサイトがないぞ」「あのアプリはどうした」という意見も出てくるに違いない。実のところ小説投稿機能のあるサイト、アプリなどを探してゆくと国内だけで100はゆうに超える。

例えばNAVERまとめには「小説投稿サイト108選」などが載っていて、その数の多さに驚くが、なおもまだ漏れているサイトもある。書籍化やアニメ化には縁がなさそうな小さなところも多いが、おっと驚くほどすばらしい作品も見つかる。

すべてに目を通すのはどれだけ仕事熱心な編集者にもできそうもない。しかし読者にとっては、深く潜れば潜るほど、まだ見ぬ世界に出会える限りない機会があるともいえる。それもまた、ある種のWeb小説の楽しみではないだろうか。