|

| 安心マーク |

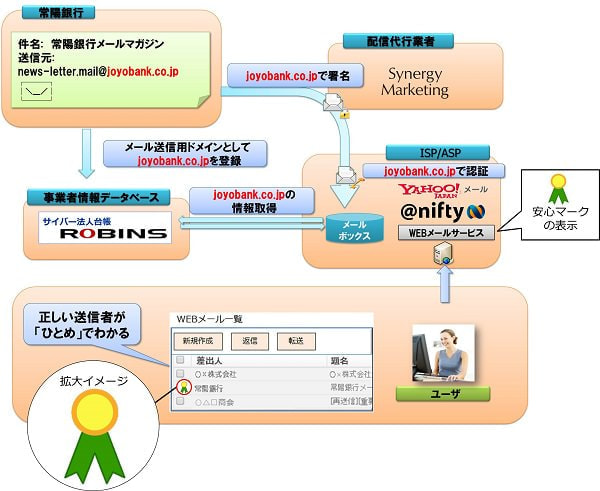

「Yahoo! メール」や「@nifty メール」で、特定の組織や企業から届いたメールに緑のリボンが付いた黄色い丸のマークを表示し、本物であると証明する仕組みだ。

|

| @nifty メール(上)と Yahoo!メール |

DKIM(送信元ドメイン認証)という電子署名の方式を利用しているが、重要なのは、セキュリティ技術に詳しくないユーザーでも、マークを見ればメールが本物だと分かる点だ。

|

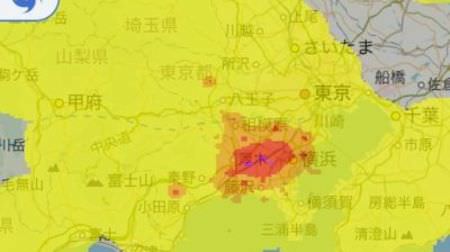

| 安心マークの仕組み |

安心マークは、2013年7月の参議院議員選挙でのネット選挙運動を機に、政党のメールマガジンが採用。また JIPDEC のメールマガジンでも使っている。今回は金融機関として初めて茨城県の地方銀行、常陽銀行がインターネットバンキングなどのユーザー向けメールマガジンで導入した。

■既存の電子署名を補う目的

ところで、メールが本物だと証明する方法としては、すでに S/MIME 方式などの電子署名が普及しつつあるが、なぜ安心マークが必要なのだろうか。

JIPDEC の説明によると、「Windows Live メール」や「Thunderbird」のようにデスクトップで動作するメールクライアントは電子署名に適切に対応しており、見やすい表示になっている。しかしブラウザから利用する Web メールでは、必ずしもそうではない。

例えば、S/MIME 方式の電子署名などの場合、一部の Web メールでは一見すると単なる添付ファイルのように表示することがある。IT リテラシ(教養)の高いユーザーなら問題ないだろうが、あまり詳しくない人には分かりにくい。そうした既存の電子署名を補うものとして、安心マークの存在意義があるという。

■どれくらいの企業が参加するかがカギ

安心マークの成功については、どれだけ多くの Web メールや金融機関が参加するかが重要になるだろう。

今のところ、Web メールで対応しているのはヤフーとニフティのサービスのみ。

JIPDEC はほかにも Web メールの運営会社に導入を働きかけており、前向きな検討を表明するところも出てきているとか。ただし米国 Google のような世界でサービスを展開している企業ではないもようだ。また近い将来、安心マークが常陽銀行以外の金融機関に広がる可能性についても、JIPDEC はまだ明らかにできないとしている。

とはいえ、Google の「Gmail」や、Microsoft の「Outlook.com」といった 世界規模で展開する Web メールも、安心マークと同じ DKIM 方式に対応している。また常陽銀行以外の金融機関でもユーザー向けのメールに DKIM を採用しているところは少なくない。今後は、JIPDEC がこうした企業に安心マークを表示する利点を納得させる努力が重要になるだろう。